慈しみ見守ってくれているあなたへ-Moon River-

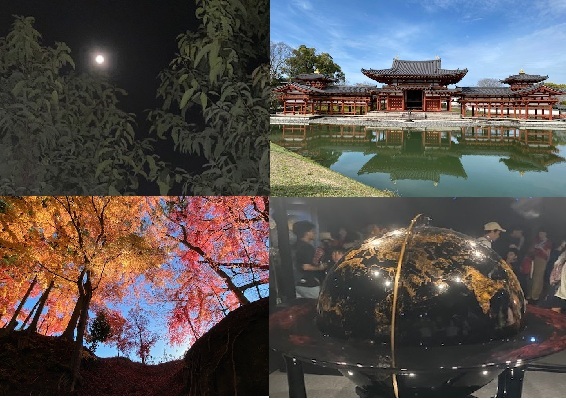

今年の中秋は10月6日でした。みなさん、当日はお月見を楽しまれたでしょうか。当日は、日本全国概ねお天気に恵まれた十五夜で、私の住んでいる街でもまんまるなお月様が顔を見せてくれて、夜空を明るく照らしていましたね。中秋は文字通り秋の季語なのですが、当日は北海道など北日本の一部地域を除いて、日本中が最高気温25度以上の夏日になって、半袖で楽しめた中秋の名月でしたよね。なんともはや、暦の上ではもうすぐ冬を迎えるという時期なのに、四季の感覚が失われてしまった様な気持ちになっているのは私だけではないと思います。しかしながら、お月様だけはいついかなる時も、変わらぬ時の移ろいを満ち欠けをするそのお姿で私たちに教えてくれていますよね。

日々を重ねるとともに満ち欠けで姿を変える月の在り様は、その美しさと相まって、過ぎ行く日々を実感している、そういった心の受け止めと深く結びついている様に私は感じています。月の満ち欠けを、過ぎ行く時に当てはめて作られた太陰暦は最古の暦として知られていて、遥かな昔、古代メソポタミアや黄河流域に文明が萌芽した頃から用いられてきたのだそうです。狩猟や農耕が生きる糧であった先人達にとって、種まきや収穫の時期の目安になる暦を知る事は必要不可欠で、約30日(正確には29.5日だそうです)の周期で律儀に満ち欠けを行うお月様は恰好な目印だったのでしょうね。残念ながら太陰暦は月齢周期と季節の移行の間に差異が生じてしまう為、現在世界の大方の国では、季節との差がほとんど生じない太陽暦を正式なカレンダーとしています。しかしながら、中国・韓国やベトナムなどのアジアの国々やイスラム教が国教になっているサウジアラビアなどの国では、重要な行事や祝日などは今でも陰暦に基づいて設けられている様ですね。こうした国々は、太陽暦をあくまでもグローバルスタンダードとして取り入れながらも、自分たちの暮らしの根っこの部分では長年慣れ親しんできた習慣を守っていくという柔軟な考えと、「何がグローバルじゃ!何がスタンダードじゃ!そんな怪しげなモンにはわしらは負けんぞ!」といういい意味での頑固さを併せ持っているお国柄の様で、そこに暮らしている人達の、しなやかさとしたたかさを感じてしまいますよね。

私達日本人は古来より月に対して、詩情を掻き立てられるウエットな感情を持って暮らしてきたようですね。中秋に月を愛でる習慣は、中国からの伝来と言われていますが、平安時代の人達も月を眺めながらお酒を飲んだり和歌を詠んだりして楽しんでいたご様子で、沢山の和歌や漢詩が残されています。当時作られた和歌を眺めていると、月の有様を自らに当てはめながら、月が雲間に隠れたと言っては、「あの人の心が離れて行ってしまった様だ」と嘆いてみたり、暁の空に残っている月を眺めては、「夜通し待ち続けていていても、あなたは来てくれなかったのですね」などと切なくなったりで、「平安時代のやんごとなき殿方や姫君たちは、なんと女々しい…もとい!間違えました、大変に繊細な心情をもっていたのだなあ」と思ってしまいますね。歴史のページをめくっていると、月を愛でて楽しむ為に、広大かつ瀟洒な別荘まで建ててしまったお殿様まで登場していますね。京都の桂離宮は、月の風雅を楽しむというその目的の為だけに、書院や茶屋、そして庭園の設えが施されているそうですね。今でも中秋の名月の当日には観月会が催されて、私達下々の者達も(抽選に当たればという括弧つきですが)、雅な雰囲気のご相伴に預かれる事になっています。

世界の国々を見回してみると、どの国も日本と同様に、月は特別な対象である様ですね。トルコやシンガポールなど、国旗に月をあしらっている国も結構ありますね。これらの国々では、三日月を意匠にしているのですが、その由来には、三日月が満月に向けて段々大きくなっていく姿に重ねて、「国家がこれから大いに発展していきます様に」という願いが込められている様ですね。一方で欧米では、月に対してあまり芳しくないイメージがある様ですね。月は不吉な存在であると思っている人も多い様で、不安な気持ちや狂気と結び付けて考えられている様です。月の光を浴びると気が狂うなんて迷信もあって、そんな事から、満月になるとオオカミに変身してしまうという、有名な狼男の伝説が生まれてきた様ですね。月の満ち欠けと精神のバイオリズムとの間には関係があるという研究もあるみたいで、月齢が進んで満月に近づくほどに、精神的に不安定になるという報告が学会で発表されているそうです。又、ウソか誠かエビデンスレベルは甚だ怪しいのですが、満月の夜には犯罪率が上がるという事も言われていますね。

月の模様についても世界中で様々に言われているみたいですね。ヨーロッパの国々の人達には、カニや本を読むおばあさんに見えている様です。南米では、ワニやロバ、中東では吠えるライオンに見えるのだそうですね。東アジアでは、月と言えばウサギが定番になっていますよね。しかし日本と韓国では餅をついているウサギ、中国では不老不死の薬を作るために薬草を挽いているウサギといった具合で、細部が異なっているのはなんだか面白いですね。中国では月の模様がヒキガエルにみえるという説もある様です。「よりにもよって何故ヒキガエル!?」とびっくりしてしまうのですが、それにはそれなりの理由があって、中国の有名な昔話、“嫦娥奔月”が元ネタになっている様ですね。それは、嫦娥という美しいお后様が、王様が秘蔵していた不老不死の薬を盗んで飲んだのがバレて、ヒキガエルにされて月に追放されてしまったというお話です。この話には別パターンがあって、ヒキガエルではなくて仙女になって、月でウサギと一緒に不老不死の薬を作っているという説もある様です。

嫦娥がヒキガエルかそれとも仙女かという話はともかく、みなさん“嫦娥計画”については聞いた事がありますか?勿論それは“ヒキガエル作戦”ではなくて、中国が進めている惑星探査計画の名前ですよね。流石に大国中国が国力を注ぎ込んで取り組んでいるプロジェクトだけあって、壮大な計画である様ですね。計画は、月面探査、月面への着陸、月面での滞在という3段階の構成になっていて、最終的には、月面で人間が長期滞在可能な施設を構築するというゴールを目指しています。現在は月面探査のフェーズであるみたいですね。計画は順調に進行していて、素晴らしい成果が得られています。昨年6月には、今まで困難だと言われていた月の裏側への探査機着陸とサンプルリターンを世界で初めて成功したというニュースが大々的に報じられましたよね。嫦娥6号が地球に持ち帰った貴重な試料からは多くの情報が得られることが期待されていて、その一部である月の裏側の石については関西万博にも出展されていましたよね。

惑星探査のパイオニアを自負しているアメリカも「わしらかて負けへんで」とイキっていて、“アルテミス計画”と銘打った計画を絶賛進行中です。アルテミスは、ギリシャ神話の中で狩猟と貞潔を司る神様として登場していて、夜の森で道に迷った狩人に月の光と三日月の方向で帰り道を示したという逸話から、月の女神として知られています。元々アメリカは、惑星探査においてアポロ計画に代表される輝かしい実績で世界をリードしてきた存在でしたよね。しかしながら、兆円レベルの莫大な資金調達の問題と、2003年にスペースシャトル-コロンビア号の悲劇(打ち上げ直後にコロンビア号が空中分解して、TVの実況を視聴している多くの人達の目の前で爆発炎上するという悲惨な事故です)のトラウマから、宇宙開発へ向かうマインドがしぼんでしまって、その後は迷走と停滞の時期に陥っていました。ようやく2017年にトランプ大統領が署名して、再びアメリカは月探査に向かって進んでいく事になって、アルテミス計画が動き出しました。この計画では、ゲートウェイという有人周回軌道プラットホーム(要は月の周りをまわる宇宙ステーションです)を建設して、そこを足掛かりに月面探査と月面への基地建設、後には人間が長期居住可能な施設を建設して、そして更にその先には火星探査に向かっていくという、こちらも野心的な計画になっています。アルテミス計画は、アメリカNASA単独のスキームではなく、ヨーロッパや日本など8か国のパートナー国、加えて多くの民間企業が参加してスタートした大規模なプロジェクトになっています。それぞれの役割分担は明確にされていて、例えば物資や人員の輸送に関しては、スペースXやブルーオリジンなどの企業が製造するロケットや着陸機が担っているそうです。月軌道周回宇宙ステーション(ゲートウェイ)については、ヨーロッパが主体的に開発していく事になっている様ですね。

人類の宇宙への挑戦は、一国の威信をかけた事業であった1900年代とは異なり、今や様々な国の英知を結集した世界規模のジョイントベンチャーになっていますよね。アルテミス計画も、最終的には40以上の国が参加する予定になっているそうです。嫦娥計画も、中国単独ではなくフランスとの共同プロジェクトになっていて、フランス国立科学センターが様々なアドバイスを行っていると聞いています。中国は更に、国際月面研究ステーションという構想をロシアと共同で進めていて、ここには南アフリカやパキスタンなど11か国が参加する予定になっています。惑星探査に代表される宇宙への挑戦には、言うまでもなく青天井の費用が必要ですよね。しかもその場所は、最高の知識や技術を集約しても、すぐに結果が得られる様な甘い所ではなく、トライ&エラーを繰り返しながら一歩ずつ前に進んでいかなければならないタフなスピリッツが必要な厳しい世界ですよね。なので、この様に多くの国や企業が手を携えて宇宙に挑戦していく事は、必要な費用を応分に負担する事に資するとともに、得られた知識や技術を共通の財産として共有してその後の進歩に繋げる事になるので、大変喜ばしい事だと思いますね。しかしながら、なんだかこれらの国々の並びを眺めていると、アメリカと連帯していく国々と、中国やロシアと肩を組んでいこうとしている国々という二色にはっきりと色分けされている様で、心がざわついてしまいますね。経済や安全保障の分野において何かといがみ合っている両陣営ですが、宇宙という未知の領域への挑戦については、仲良く手を携えて欲しいものですよね。

前述した通り、宇宙への挑戦には法外な金額が必要ですが、見返りも桁違いで、宇宙を介したビジネスチャンスにはとてつもない可能性が秘められている様ですね。月面探査については、水資源の他に、ヘリウム、レアメタル、その他地球に殆ど存在していない貴金属類の開発が期待されている様です。現在民間の宇宙ビジネスには、世界中の投資家からの莫大なお金が流れ込んでいる様ですね。特に、現在お金がザクザクと溢れてくる打ち出の小槌は人工衛星関連ビジネスである様ですね。現在人工衛星の主な用途は、通信、測位、地球観測に大別されるそうです。この3者のうちで最も金のなる木は通信の領域と言われていて、市場規模は2000 億ドルを超えていると試算されています。このカテゴリーにおける最大の成功者は、イーロン‣マスクさんがオーナーのスペースXですね。スペースXはスターリンクという衛星を6000基以上運用していて、世界中で顧客を獲得しています。スペースXの2025年度の売上高は155億ドル超と見通されていて、「わしらはNASAの予算を超えるかもしれへんで(意訳)」とマスクのあんちゃんはXで豪語しています。人工衛星でがっぽり儲けてもらうのは結構なのですが、打ち上げられている衛星の数も大変な事になっています。世界中で現在まで打ち上げられた衛星の総数は、累計で20000基を超えていて、今現在地球の軌道を周回している衛星は約12000基と言われています。広い宇宙空間全体でみると大した数ではないのかもしれませんが、軌道を周回しているのは衛星だけでなく、ロケット切り離しの時に残された機体や、野蛮な国(プーチン野郎ときんぴら様の国です)によって行われた衛星破壊実験でバラまかれた無数の破片(これらはスペースデブリと呼ばれていますね)が猛烈なスピードで地球の周りを回っていて、それらを合わせるととんでもない数の障害物が地球を取り囲んでいます。こんな塩梅では、かぐや姫の物語も、「月に帰る時に衛星と衝突してしまって、哀れなかぐや姫はお星さまになってしまいました」なんて笑えないエンディングになってしまいそうですね。

宇宙に関するビジネスは、衛星やロケットの製造、打ち上げという領域に留まらずに、宇宙旅行までもが商売になっています。Amazon創業者のジェフ‣ベゾフさん率いるブールーオリジンやヴァージン‣ギャラクティックは、既に宇宙空間と無重力を体験できる小旅行(サブオービテック飛行と呼ばれています)をビジネスにしていて、20万ドルから60万ドル(なんと日本円で4千万~6千万!)でツアーを販売している様ですね。これらのツアーは、スーパーリッチな人達の間では大人気になっていて、こんな高額にもかかわらず順番待ちになっているそうです。本格的な宇宙旅行としては、ISS(国際宇宙ステーション)までの宇宙旅行がスペースアドベンチャーズから販売されていて、ZOZOの前澤友作さんの参加がマスコミで大きく取り上げられて話題になっていましたね。マスクあんちゃんのスペースXも負けずに、月の周回軌道までの宇宙旅行を売り出す旨の発表をしていて、計画は大幅に遅れている様ですが、すでにそのチケットは売り切れで順番待ちになっているそうです。あんちゃんは、将来的には月や火星への移住ビジネスまで視野に入れているようですね。かくの如く宇宙への挑戦は、今や名誉と栄光をもたらすだけに留まらずに、金儲けの手段にもなっていて、なんだかげんなりしてしまいますね。

月面探査の目的は、第一義的には、宇宙の成り立ちはどの様になっているのか?広大な宇宙空間で太陽系の惑星はどの様にして生まれてきたのか?といった知的好奇心を探求していく為であると私は思っています。その為に、多くの科学者や技術者達が情熱を傾けて努力を続けているのだと信じているのです。もちろん関わる国や組織には、様々な思惑があるのでしょうね。人類が月を目指すきっかけは、第二次世界大戦後の米ソ冷戦だと知られています。何かといがみ合っていた両陣営は、国の威信と技術の軍事転用の為に宇宙探査でも猛烈に張り合っていた様ですね。そんな猛烈な開発競争の中でも、そこに関わる人達は、両国の偉い人達の生臭い思惑など関係なしに、純粋に月を目指すという夢に向かっていたのだと考えたいですね。私はいくつになっても青臭い人間なので、嫦娥計画やアルテミス計画に関わっている人達がそれぞれの情熱について熱く語っているのを見聞きしていると、それだけで胸がわくわくしてしまうのです。それだけに、いかにお金が儲かるかということを熱く語っている人たちを見ていると、逆に気持ちが萎えてしまってぐったりとなってしまいます。もちろん莫大な費用が要求される宇宙への挑戦には、その費用を稼ぎ出すために、いかにビジネスモデルを構築するか、いかに投資家からお金を集めるかという事が必要不可欠である事は、世間知らずの私でも理解できます。しかし、やさしい月明りで夜空に佇むお月様を見ていると、「金儲けを一番に考えている銭ゲバには、美しい月がお金に見えてるんとちゃうか?」なんて邪推をしてしまいます。そして反対に、「自分の事で金儲けを考えている人間たちを見てお月様はどう思っているのかなあ」などと考えても詮の無い事を思ってみたりもしています。「てめえみたいなトーシロにゴチャゴチャいわれたくねえや!」、「部外者はすっこんでやがれ!」と関係者にみなさまからはお叱りをうけるのかもしれませんね。そんな事は百も承知なのですが、「何も考えずにお月様を眺めているのもいいけれど、たまにはお月様の周囲で何が起きているのか、あれやこれやと考えてみるのも悪くないよね」とぼんやりと考えながら、妻が横浜中華街で買ってきてくれたお土産の月餅、重慶飯店謹製の番餅をほおばりながら、「やっぱりお月見には月餅だよね」とつぶやいていたのでした。

Moon River:水面に伸びる光の束は、夢の場所に導いてくれる道しるべ。それは、月を目指す人達の進んでいく針路なのか…。

Moon Riverは、オードリー‣ヘップバーン主演の映画、“ティファニーで朝食を”で劇中流れる挿入歌として、巨匠Henry mancini作曲、Johnny Mercer作詞で1961年に発表された曲です。映画の中で、ヘップバーンお嬢さんが窓辺に佇んで、ギターをつま弾きながらこの曲を甘く切なく歌うシーンはあまりにも有名なので、きっとみなさんも一度は聴いた事があると思います。この曲は、哀愁たっぷりの美しいメロディーと心に染み入る歌詞で、今まで聞いてきた映画音楽の中でも最高の一曲だと私は思っています。この曲のLyricは、詩を書いたジョニー‣マーサが、映画の中のヘップバーンをイメージしながら、少年時代に住んでいたジョージア州の小さな町の川岸で過ごした日々の思い出を重ねて書き上げたと言われています。そしてMoon Riverとは、川面に映る月あかりが流れに揺れながら反射して、まるで川の様に光が伸びている光景を表現したのだと言われています。大変に恐れ多いのですが、この美しい歌詞を私なりに解釈すると、月へと続いていくMoon Riverをいつの日か渡っていくという夢を忘れずに日々を頑張りながら宇宙に挑戦している人達が、躓いてもくじけず立ち上がって、勇敢に前に進んでいく、そんな姿が頭に浮かんできました。そして、そんな挑戦者達-ハックルベリー‣フレンド-の中には、もちろんマスクのあんちゃんやぺゾス入道も含めなければなりませんね。彼らの事を散々「金の事ばかり考えている」だの「銭ゲバ」などとディスってきましたが、彼らも宇宙を目指す為に欠かす事が出来ないピースであり、大切な仲間なんですよね。みんなそれぞれのフィールド、個々の立場で頑張っているんだと考えると、なんだか胸が一杯になってしまって、自分も前に進んでいけるような気がしてきました。月は今日も変わらずに私達の頭上で夜空を照らしてくれています。あなたは何も語ってくれませんが、いついかなる時も、満ち欠けを繰り返しながら変わらぬその姿で私たちを見守ってくれていますよね。そんなあなたに向けて、「お月様に恥ずかしくない様に、日々を精一杯生きていきたいね」と独り言を言った後で、週末のG1の為に競馬新聞を買いに夜道を歩いていたのでした。

このような駄文を最後まで読んでくださって、ありがとうございました。

みなさんにとって明日が今日よりいい日になりますように。